(通讯员:舒文静 秦曼斐)

实践背景:

在浩瀚的历史长河中,文化遗产是中华文明生生不息的见证者,它们如同一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在中华大地之上。习近平总书记曾强调:“要把凝结着中华民族传统文化的文物保护好、管理好同时加强研究和利用,让历史说话,让文物说话。”当前数字化技术的快速发展为文化遗产的传播提供了新的机遇,在这样的背景下,武汉大学全国文化遗产活化传播调研实践队应运而生,深入贯彻落实国家关于文化遗产保护的政策精神,通过实地探访和深入调研,全面了解我国文化遗产数字化建设的现状和问题,进一步挖掘大众对于文化遗产数字化的需求,希冀为政府和相关机构提出可供参考的建议并推动我国文化遗产保护事业不断向前发展。

实践地简介:

山西省博物院,坐落于千年古城太原,馆藏文物40余万件,尤以青铜器、古建筑、壁画等为特色,被誉为“晋魂”的凝聚之地。近年来,博物院积极拥抱数字化浪潮,在藏品管理、展陈创新、公众传播等方面成效显著,成为科技赋能文博的典范。

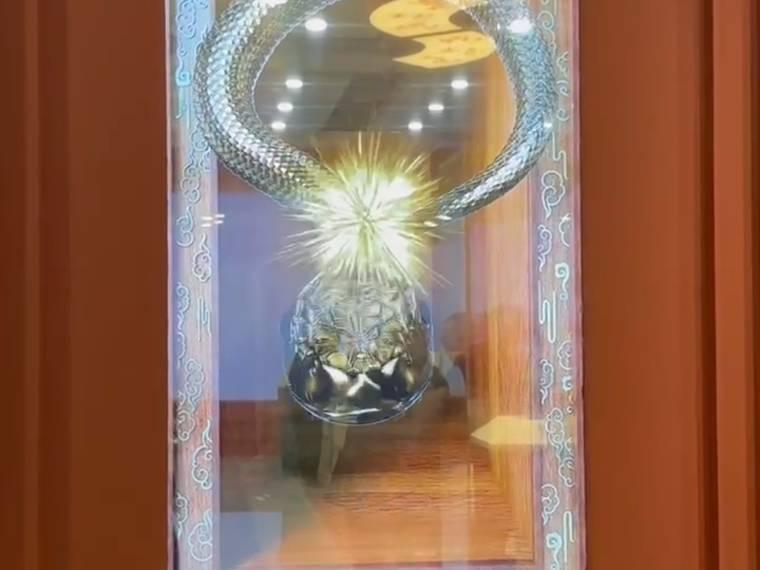

【图1】山西省博物院

实践纪实:

体验参观:

踏入山西省博物院,数字化的魅力扑面而来。在藏品管理区域,数字化档案的应用让工作人员查找资料变得高效便捷。只需输入关键词,丰富的文物信息便即刻呈现,涵盖文字、图片,甚至还能链接到其他部门的相关内容,与传统纸质档案相比,优势显著。

在展陈方面,馆内数字化布局亮点频出。以去年的古建筑数字化展览为例,通过 VR 技术和众多数字大屏幕,将静态不可移动的古建筑 “搬” 上屏幕,为观众带来沉浸式体验,深受小朋友喜爱。

智能讲解设备为观众提供了个性化的参观体验。一进入博物馆大门,便能领取智能讲解设备。展厅内,电子屏与文物巧妙结合,以棺椁展示区为例,电子屏上不仅有棺椁的立体展示动画、尺寸等信息,观众戴上特制眼镜还能观看 3D 版动画;扫描棺椁旁的二维码,还可获取详细讲解。此外,灯光感应装置、斜坡式电子屏、不断变化的藻井、让彩塑 “动” 起来的动画以及根据游客心情变化的配乐设施等,都让参观过程充满惊喜。

【图2】展厅内的数字化展示设备

【图3】展厅内的数字化展示设备

访谈记录:

实践队队员与山西省博物院公众服务部负责教育策划的温晓苗老师进行了深入交流。温老师介绍,馆内不仅在藏品管理实现数字化,人员管理也借助刷脸打卡、OA 办公系统等数字化手段变得更加高效。博物馆实行门票预约制,通过预约系统控制各时间段入馆人数。

谈及数字化展陈,温老师分享了古建筑数字化展览的成功经验,还提到正在将梁思成和林徽因夫妇对山西古建筑的研究成果进行活化展示。在文博资源公众传播方面,山西省博物院运营着微信公众号、微博、抖音和小红书等多个平台账号,在有临展时,会通过公众号加大宣传力度,包括设计视频、直播讲解等。

温老师认为,数字技术在文物资源传播方面优势突出,例如 “约读” 项目,通过专家讲解、录音推送等数字化形式,让文物故事更加丰满、有温度。对于博物馆数字化建设人才,温老师强调需要具备跨学科素养,除掌握技术外,还应具备美术、艺术、文学等综合素养。在谈到数字化转型的改进方向时,温老师希望能提高性价比,以更低成本让观众与文物产生共鸣。

【图3】访谈合照

实践总结:

数字化亮点:

数字化管理全面高效:藏品管理数字化提高了信息查找效率,人员管理借助数字化手段实现考勤、文件提交等流程的便捷化,同时通过预约系统科学控制入馆人数。

数字化展陈形式多样:运用 VR 技术、电子屏、灯光感应装置等多种数字化设备,为观众带来沉浸式参观体验,生动展示文物细节,还将文化研究成果进行活化展示。

智能讲解服务完善:配备智能讲解设备,结合电子屏、二维码等,为观众提供多方式、全方位的文物讲解。

多元传播渠道拓展:利用微信公众号、微博、抖音和小红书等社交媒体平台,积极传播文博资源,加大临展宣传力度。

数字化项目成果显著:如 “约读” 项目,借助数字化技术丰富文物故事讲述形式,提升公众对文物的理解和感受。

现存问题:

使用讲解不足:部分体验项目具体的体验方法或者流程缺少讲解,用户需要花费一定的时间才能了解清楚项目如何操作,这种情况在一定程度上影响了观众的体验感。

数字化项目成本较高:多数体验项目前期耗资较多,性价比低。

实践感悟:

山西省博物院馆内丰富的文物藏品让人目不暇接,每一件都承载着深厚的历史底蕴。而数字化技术的应用,更是为这些文物赋予了新的生命力。那些原本只能远观的文物,通过数字化展示变得触手可及,生动的讲解让它们背后的故事娓娓道来,使我们能更深入地了解历史文化。

山西省博物院在数字化建设方面取得的成绩令人赞叹,希望未来,博物馆能在数字化转型道路上不断探索创新,以更低的成本、更优质的服务,让更多人领略到文物的魅力,为文化遗产的保护与传承贡献更大的力量。

http://www.dxsbao.com/shijian/720957.html 点此复制本页地址