百十载流光过,忆中山不朽勋

2025年是孙中山先生逝世第100周年,为缅怀先辈,传承革命精神,河南工业大学材料科学与工程学院梦朝阳志愿服务团队探访红色圣地,参观郑州碧沙岗三民亭,确山竹沟革命纪念馆,江西方志敏故土,传承红色精神,赓续红色血脉。这三处精神坐标以不同维度诠释了孙中山思想的延续与升华,中山先生“天下为公”的宏愿,不仅镌刻于历史长河,更在中华大地的每一寸山河中生根发芽。

(一)碧沙岗:革命理想的无声见证

碧沙岗公园,这座承载着厚重历史的城市绿洲,曾是北伐战争时期阵亡将士的安息之地。园内矗立的孙中山铜像目光如炬,与苍松翠柏相映成辉,仿佛仍在凝视着这片他用毕生心血浇灌的土地。1925年孙中山逝世后,北伐军将士高擎“三民主义”旗帜浴血奋战,碧沙岗的每一方石碑、每一缕清风,都在诉说着“革命尚未成功,同志仍须努力”的未竟之志。

这里不仅是追思先烈之所,更是“天下为公”精神的现实映射。公园内镌刻的《建国大纲》节选,与游人如织的和谐景象交织,印证了孙中山“民有、民治、民享”的理想正逐步化为现实。碧沙岗的静谧,恰如先生所言:“革命之目的,在于求中国之自由平等。”

(二)竹沟:烽火岁月的星火传承

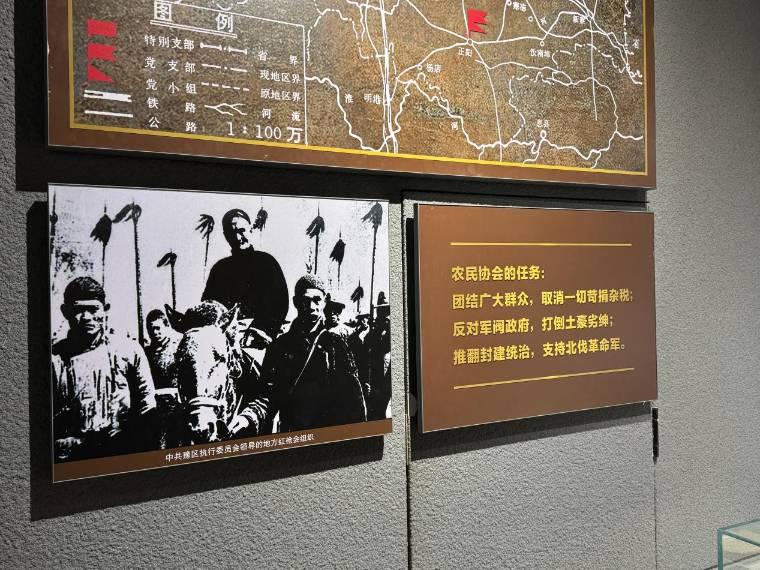

若碧沙岗是革命理想的纪念碑,豫南竹沟则是燎原星火的摇篮。抗战时期,这片红色热土被誉为“小延安”,成为中国共产党领导下的抗日根据地。竹沟与孙中山的联结,深植于民族救亡的基因之中。孙中山倡导的“联俄、联共、扶助农工”政策,在此地化作军民一心的磅礴力量。

竹沟纪念馆中,一幅泛黄的《三民主义》讲义静静陈列,旁书“民族独立、民权自由、民生幸福”——这正是国共两党在民族危亡之际的共同追求。竹沟的烽火岁月,既是对孙中山“振兴中华”呼声的回应,亦为新民主主义革命写下注脚。正如先生所言:“世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。”竹沟的奋斗者们,正是顺应了这一历史洪流。

(三)方志敏:赤子丹心映照天下为公

从碧沙岗的肃穆到竹沟的炽烈,最终凝结于方志敏“可爱的中国”之呐喊。这位中国共产党早期领袖,虽与孙中山分属不同阵营,却以生命践行了“天下为公”的至高境界。他在《清贫》中写道:“为着阶级和民族的解放,我毫不稀罕华丽的大厦,宁愿住在简陋的茅棚!”此般境界,与孙中山“大公无私、心系千秋”的格局遥相呼应。

方志敏就义前留下的遗稿,字字泣血:“我们相信,中国一定有个可赞美的光明前途!”这与孙中山对“大同世界”的憧憬不谋而合。无论是“三民主义”还是“共产主义”,其内核皆是对公平正义的追求。方志敏的牺牲,恰如武昌起义的枪声,为“天下为公”注入新的时代强音。

大道之行,今犹未歇。碧沙岗的苍松、竹沟的星火、方志敏的血书,共同勾勒出“天下为公”的精神图谱。孙中山先生曾言:“惟愿诸君将振兴中国之责任,置之于自身之肩上。”今日中国,从脱贫攻坚到民族复兴,从两岸一梦到人类命运共同体,无不是对这一理想的接续。

2024年10月1日,天安门广场上,孙中山与毛泽东的雕像依旧隔空相望。他们的目光穿越时空,凝视着碧沙岗的晨曦、竹沟的沃土、方志敏笔下的“可爱中国”——这一刻,“天下为公”不再是纸上宣言,而是十四亿人脚下的康庄大道。

http://www.dxsbao.com/shijian/722444.html 点此复制本页地址