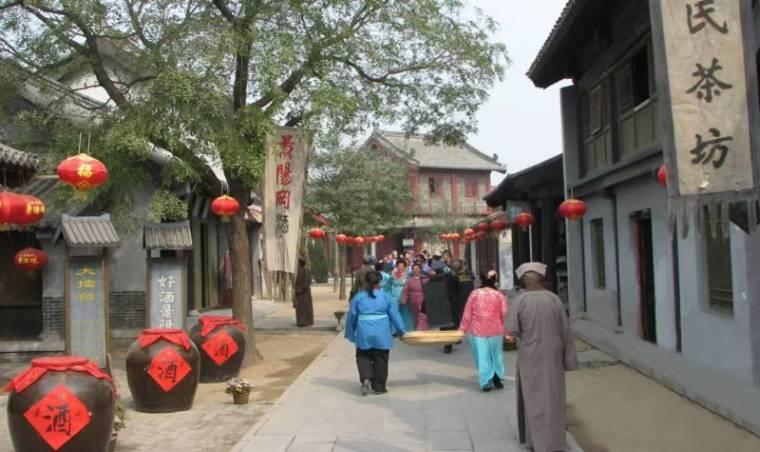

青砖黛瓦间沉淀着快意恩仇的江湖记忆,飞檐斗拱下跃动着非遗技艺的时代脉搏。2月9日,曲阜师范大学文学院“文化寻根,筑梦中华”实践队走进阳谷县狮子楼非遗文化街区,以“解码水浒非遗密码,激活古城文化基因”为主题开展社会实践。队员们穿梭于宋代风貌的街巷间,在武松斗杀西门庆的传奇地标中,探寻非遗技艺与历史文脉的共生之道,为传统文化注入青春动能。

一、古建新生:榫卯间触摸非遗筋骨

步入国家级文保单位狮子楼,实践队首先被古建筑修复现场吸引。省级非遗“鲁西传统建筑营造技艺”传承人周广胜,正指导工匠用“一麻五灰”古法修补彩绘剥落的檐角。队员们戴上白手套体验“地仗”工艺时,发现麻丝与血料灰竟能严丝合缝填补3毫米裂缝。“这座楼历经32次地震不倒,秘密就在这108种榫卯结构里。”周师傅轻叩柱础,木构件发出的空灵回响,恰与街角传来的山东梆子《狮子楼》唱段交织成趣。

在非遗工坊内,阳谷木版年画传承人将水浒故事化作艺术语言。当队员李媛用三角刀雕刻《武松怒斩西门庆》线版时,发现画面中酒楼飞檐的45度斜线,竟由《水浒传》第二十六回全文微雕连缀而成。“每块砖纹藏着章回标题,每片瓦当刻着宋代建筑术语,这是我们的立体文化密码。”传承人展示的AR年画更令队员们惊叹——手机扫描画面,千年古建的三维模型便跃然屏上。

二、文旅共融:市井中激活非遗基因

实践队深度调研“非遗+古城”融合模式。在狮子楼非遗市集,沉浸式戏剧《梦回清河》正火热上演:游客手持通关文牒,通过体验木版年画印制、古法装裱等技艺,解锁剧情线索。非遗传承人将麦芽糖拉成纤丝,瞬间塑出《水浒传》中“潘金莲竹竿”场景,引得抖音直播间万人点赞。

更令队员们振奋的是非遗带来的乡村振兴效应。在由百年醋坊改造的“水浒非遗主题民宿”,窗花是剪纸《王婆茶坊》,香囊填充着古法药香,连晚安甜品都做成“武大郎炊饼”造型。经营者介绍,通过与12家非遗工坊合作,带动周边村民人均年增收2.8万元,更让濒临失传的阳谷古琴制作技艺重获新生。“非遗不该是博物馆里的标本,而应是市井烟火中的活态风景。

”

”

三、青春赋彩:数字化焕活千年文脉

实践队充分发挥学科交叉优势,为非遗创新提供青春方案:文献学团队梳理出《狮子楼建筑纹样与水浒文本映射图谱》,破解鸱吻造型与章回叙事的符号关联;戏剧影视团队拍摄的8K微距纪录片《匠心·新生》,捕捉到古建彩绘中0.1毫米金线的流光。

在阳谷县文旅局召开的研讨会上,“建立古建修复数字孪生系统”“开发非遗纹样开源数据库”等建议被纳入县域文化数字化战略。狮子楼文旅集团更与文学院签约共建“非遗数字创新中心”,计划用区块链技术为每件非遗作品生成数字身份证。“年轻人用科技钥匙打开了传统文化宝库,这就是最动人的传承!”非遗保护中心主任赵立军感慨道。

当麻刀灰遇见纳米材料,当木版年画邂逅元宇宙,狮子楼的晨钟暮鼓正回荡出新时代的文化强音。曲园学子以文化敬畏之心守护历史根脉,以创新思维重塑传统表达,在非遗活态传承与古城复兴的双向奔赴中,勾勒出传统文化创造性转化的青春图景。正如修复中的狮子楼匾额新镌刻的那句“让历史照亮未来”,这场古今对话昭示:唯有让文化遗产融入时代脉搏,千年文脉方能永续风华。

http://www.dxsbao.com/shijian/722885.html 点此复制本页地址