以法为盾,筑牢数字安全防线;以警为镜,护航法治时代新章。2025年2月11日,法学2303团支部访谈小队赴呼和浩特市新城区公安分局,以“网络闸门,数字蓝盾”为主题,对话一线网络安全警务工作者,深入探索数字法治在警务实践中的前沿应用与时代价值。活动通过案例剖析、职责阐释与互动研讨,为青年学子构建了理论与实践交融的学习场景,也为数字法治建设注入青春视角。

(图1-团支部访谈小组与公安干警进行访谈)

聚焦实战:从网络犯罪到全民普法的多维职责

访谈中,一位深耕网络安全领域的警务人员系统阐释了其工作范畴。从追踪跨境网络诈骗链条到构建智能防护体系,从破解新型技术犯罪到开展社区普法讲座,她以“技术+法治”的双重思维,展现了网络警察的全链条职能。“犯罪形态正从单一攻击转向智能化、隐蔽化,比如利用AI生成虚假信息、伪造深度合成视频等”。她强调,面对技术迭代带来的挑战,网络警察不仅要成为“破壁者”,更需化身“引路人”——通过常态化普法教育,提升公众的“数字免疫力”。

技术双刃:AI热潮下的法治警示

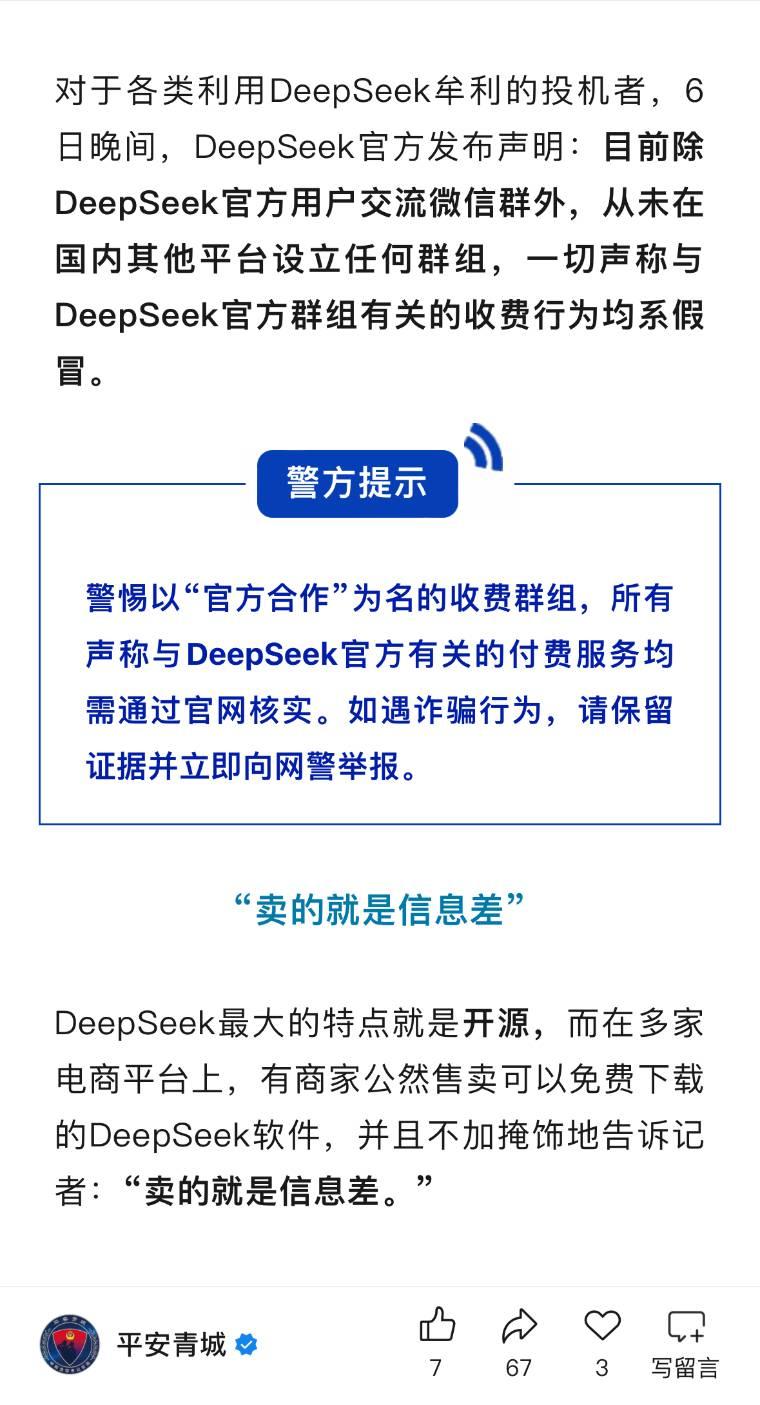

结合“平安青城”公众号近期披露的典型案例,受访者剖析了技术滥用引发的社会风险。在AI大模型DeepSeek引发热潮后,社交平台涌现大量以“致富教程”为名的付费课程,利用公众技术认知盲区实施精准诈骗。“部分教程宣称‘零基础月入十万’,实则诱导用户上传隐私数据或支付高额费用。”她指出,此类案件暴露出技术普及与法治教育脱节的隐患,“普法宣传必须与技术发展同频共振,帮助群众在数字浪潮中站稳脚跟”。

(图2-平安青城公众号推文)

(图2-平安青城公众号推文)

数据安全:从个人隐私到公共利益的深层联结

针对个人信息保护这一社会关切,受访者进一步阐释了数字法治的深层价值。“一次看似普通的隐私泄露,可能成为电信诈骗、精准营销甚至舆论操纵的起点”。她以某电商平台用户数据泄露事件为例,说明个人信息安全已从个体权益上升至社会治理层面。“数字法治不仅是法律条文的完善,更是对技术伦理的规范。我们需要建立‘数据主权’意识,让每个公民成为自身信息的守护者”。

青年担当:法治与技术的双向奔赴

活动尾声,团支部成员围绕“法律人如何回应数字时代命题”展开研讨。有成员提出,未来需加强法律与计算机科学的交叉学习,以更专业的视角参与网络空间治理;另有成员建议联合高校技术团队,开发模拟网络犯罪场景的普法工具。法律不应只是事后追责的武器,更要成为技术发展的“前置性指南”。讨论中,这一观点引发广泛共鸣。

数字法治建设需要青年既做“瞭望者”,也做“筑路人”。通过此次活动,成员们深刻认识到,法律在数字时代不仅是约束行为的规则,更是引领技术向善的灯塔。在人工智能与大数据重塑社会形态的今天,法学青年将以更开放的视野、更创新的实践,为构建清朗网络空间、护航数字中国建设贡献智慧与力量。

通讯员:李子昂、徐知玙

摄影:徐知玙

编辑:周佳菲

审核:董海燕

http://www.dxsbao.com/shijian/725037.html 点此复制本页地址