当数字化浪潮席卷全球,法律与技术的交融已成为时代命题。2024年12月13日,法学2303团支部全体成员齐聚马房山校区西院会议中心201,参与由法学与人文社会学院主办的卓越名家讲坛,聆听中国政法大学张平教授、武汉大学刘华教授围绕“AI训练数据版权合法性之困”展开的深度研讨。活动以“借院校之花,结学习之果”为主题,通过专家对话、案例解析与学术互动,为青年学子搭建起理论与实务并重的学习桥梁,助力法学青年在数字法治浪潮中锚定方向。

(图1-张平教授受邀进行讲座)

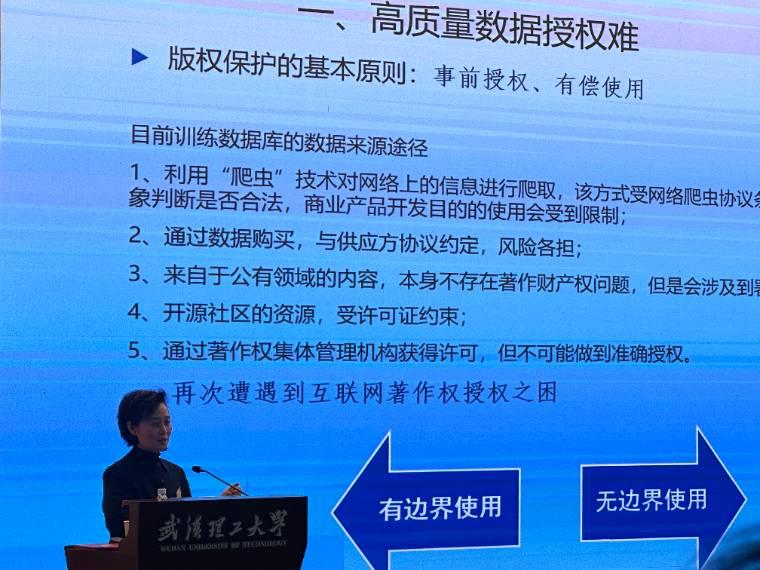

聚焦前沿:AI数据版权的法律困境

讲座伊始,张平教授以“AI训练数据版权合法性之困及解决思路”为题,系统梳理了全球人工智能领域的数据版权争议。她指出,当前AI模型训练高度依赖海量文本、图像数据,但数据来源的合法性边界模糊,导致“未经授权的数据抓取”“版权归属不清”等问题频发。“我国《著作权法》对‘合理使用’的界定尚未覆盖AI场景,部分企业游走于法律灰色地带,埋下侵权隐患。”张平教授以某知名AI绘画工具因使用未授权艺术作品遭集体诉讼为例,揭示了技术红利背后的法律风险。

针对这一困境,张平教授提出“三步破局”策略:一是推动立法明确AI训练数据的合理使用范围;二是建立数据交易溯源机制,保障创作者权益;三是探索“版权共享”新型商业模式,实现技术创新与权利保护的平衡。“法律不应成为技术的枷锁,而需成为创新的护航者。”她强调。

(图2-讲座现场)

专家对话:多维视角下的版权保护策略

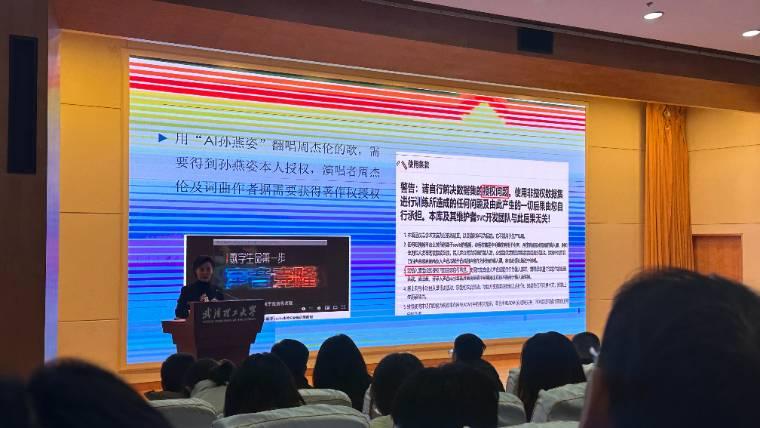

与谈环节,刘华教授从法经济学视角切入,剖析了数字化需求下的版权保护逻辑。“AI技术的‘数据饥渴’与版权保护的‘排他性’存在天然矛盾,但二者并非零和博弈。”她以欧盟《数字服务法案》为例,说明通过“数据使用权分级”“创作者补偿基金”等制度设计,可兼顾技术发展与权益保障。两位教授还就“AI生成内容版权归属”“开源数据伦理”等议题展开交锋,为现场师生呈现了一场思辨盛宴。

(图3-专家与谈环节)

青年视角:数字化法律教育的迫切需求

互动环节,参会同学就“大学生使用AI工具的侵权边界”发起提问。张平教授坦言:“当前法律滞后性导致许多‘无心之过’被划入侵权范畴,例如学生使用开源代码训练模型时,若未声明数据来源,可能面临法律风险。”这一解答引发学子深思。支部成员在会后纷纷表示:“讲座让我们意识到,技术应用的每一步都需以法律为标尺。作为法学生,我们既要拥抱技术,更需筑牢合规意识。”

(图4-学生提问交流)

立足当下,叩问未来

当技术狂奔突进,法治始终是稳定器的核心。法学2303团支部通过此次讲座,不仅深化了对AI版权争议的认知,更明确了青年法律人的时代使命——在数字洪流中坚守法治底线,在创新浪潮中传递规则价值。据悉,该支部将成立“数字法治研习社”,定期举办案例研讨会、模拟立法辩论等活动,推动理论学习向实践赋能转化。在数字化与法治化的交响中,法学青年正以专业为刃,以责任为盾,为构建包容、安全、创新的数字未来贡献智慧与力量。

通讯员:徐知玙

摄影:李子昂

编辑:周佳菲

审核:董海燕

http://www.dxsbao.com/xiaonei/725038.html 点此复制本页地址