大学生网报连云港2月5日电(通讯员 朱佳慧)为传承、弘扬非物质文化遗产,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。2025年1月19日,南京师范大学泰州学院人文传媒学院“雅韵染九州,文脉灌云川”寒假社会实践团队赴江苏省连云港市民俗博物馆和非物质文化遗产博物馆开展“走进淮海锣鼓,体验非遗文化”寒假社会实践活动并且特地采访了连云港地区淮海锣鼓第三代传承人田卿瑞先生。

图为实践队所拍摄的锣鼓。通讯员 林雨婷摄

淮海锣鼓,是一种传统的说唱艺术,起源于清末,由当地民间艺人融合方言、民歌和劳动号子形成。以其独特的艺术风格、浓郁的地方特色和丰富的文化内涵,成为淮海地区非遗项目中的一颗璀璨明珠。

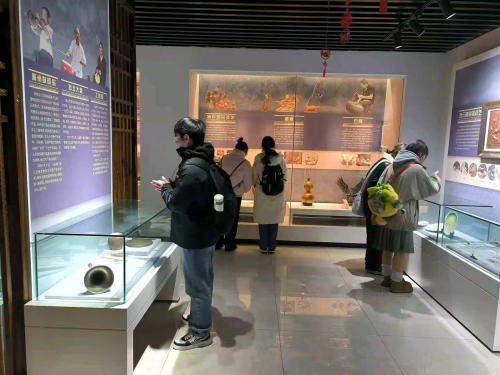

1月19日上午10点,实践团队前往位于海州区新市路35号的民俗博物馆,在集非遗展示、传习研究、视频表演等于一体的多方位展厅中,去探寻非遗作品中的传统技艺、传统美术、民风民俗等艺术文化。该馆前身是1919年由地方军阀白宝山建成的东亚旅社,又名“白公馆”,2001入选市级第三批文物保护单位。该建筑本身融合了现代设计与传统元素,既体现了对古老文化的尊重,也展示了当代社会的进步。活动伊始,团队成员进入锣鼓区,映入眼帘的是一排排锣鼓作品,与淮海锣鼓相关的乐器,例如特制的小锣和小鼓,以及艺人使用的其他道具,不仅形态各异,还散发着深厚的传统文化气息。团队成员纷纷驻足欣赏,对锣鼓技艺的精湛和创意赞叹不已。博物馆工作人员介绍,淮海锣鼓独特的表演形式融合了打击乐、说唱和舞蹈,其节奏明快、旋律激昂,歌词内容多取材于民间故事、历史传说,具有浓郁的地域特色和生活气息。从早期用于祭祀、驱邪的仪式活动,到后来逐渐融入民间生活,成为百姓庆祝丰收、节日庆典的重要表演形式,淮海锣鼓见证了连云港地区数百年的社会变迁。接着,团队成员在馆内展厅中观看了一系列非物质文化遗产传承人的作品和演艺视频,详细了解了非物质文化遗产的发展历程,身临其境地感受这一古老艺术的震撼力。琳琅满目的非遗作品更是让团队成员目不暇接,仿佛穿梭于历史的长河中,彼此进行了一场跨越时空的对话。

图为实践队在参观锣鼓馆。通讯员 吴楚楚摄

此外,团队成员还拜访了淮海锣鼓第三代传承人田卿瑞先生。三代传承人田卿瑞先生。田先生从事淮海锣鼓曲艺相关的工作已有数十年,对这门艺术充满了深厚的感情与深远的渊源。他介绍,淮海锣鼓曾经在连云港地区广为流传,每逢重大节日,各村镇都会组织锣鼓队进行表演,热闹非凡,曾被周恩来评价为“大山沟里出凤凰”。但现如今江苏省内40岁以下还在台上演出的就其一位,危机重重。淮海锣鼓艺人还通过现场为大家表演精彩的淮海锣鼓,使团队成员亲身体验到了淮海锣鼓的乐趣,切实感受到锣鼓文化的独特魅力。团队成员就从淮海锣鼓的介绍,从事契机及传承和发展等各个方面对田卿瑞老师进行了采访与拍摄。在谈到锣鼓的发展时,田卿瑞老师表示:“随着新时代社会文化的繁荣与发展,淮海锣鼓作为非遗文化的代表性作品,俨然有着自己传统的文化魅力,其师姐杨金枝在抖音上就有所成就,但听众减少和方言性的独特,需要任重而道远,创新性发展,守护中华民族的非物质文化遗产。

图为实践队在采访田卿瑞老师。通讯员 张凯摄

在此次实践活动中,团队成员深入民俗文化馆和淮海锣鼓表演基地,在详细了解非遗文化的发展状况的同时,深刻感受到了淮海锣鼓文化的艺人们用自己的智慧,借助前代的表演技艺,结合实际进行的让人叹为观止的演出而散发出的独特魅力。他们用青春的力量希望去打动无穷的远方、无数的人们,吸引更多的社会力量来传承锣鼓这一传统工艺,避免锣鼓文化湮没在历史长河中,使其继续传承和发展。非遗文化作为中华民族优秀传统文化不可或缺的一部分,承载着无数先人的智慧与心血。然而,随着时代的变迁,许多非遗文化正面临着消失的危险,作为新时代的中国青年,每一位青年身上都肩负着保护和传承中华优秀传统文化的神圣使命,都有义务去了解中国传统文化并发扬光大。因此,对待非遗文化,必须持有敬畏之心,以科学的态度和行之有效的措施积极进行传承与保护,必须以时不我待的紧迫感和责任感,努力学习专业知识,充分发挥所学专业的优势,争做传统文化的保护者和传承者。

图为实践队队员的合影。通讯员 付洋摄

实践队:南京师范大学泰州学院人文传媒学院“雅韵染九州,文脉灌云川”寒假社会实践团队

http://www.dxsbao.com/shijian/721610.html 点此复制本页地址